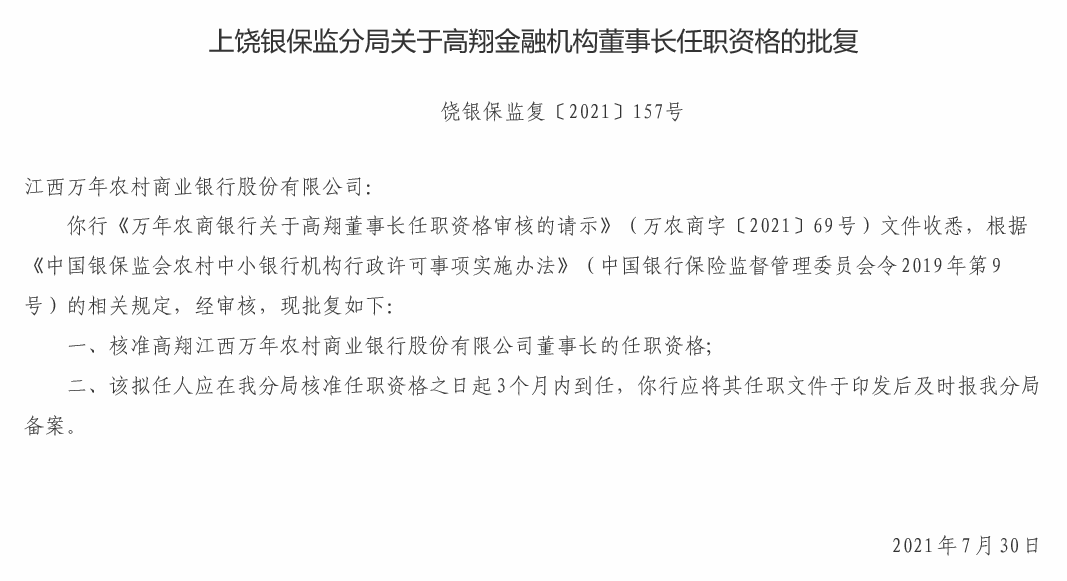

风下之地:东南亚港市与海上贸易

风下之地:东南亚港市与海上贸易

文/(澳大利亚)安东尼·瑞德

马六甲简直就是为贸易而生,是世界上最佳的贸易良港,两种季风在此汇聚,而其他事情则由此开始。马六甲地处枢纽要冲,是四面八方、相距万里的国家进行贸易的必经之地。

这是16世纪初葡萄牙派往中国的第一位使者皮列士在1515年写下的《东方志》里的一段话。

季风决定亚洲海洋贸易模式

欧洲人在热带亚洲注意到一个极有规律的现象:从每年4月到8月,季风准时向北吹向亚洲大陆;从每年12月到来年3月,又同样准时向北吹向印度洋和中国南海。正是季风的这种稳定性决定了亚洲海洋贸易的模式。为了尽量减少海上航行的危险性,船主们宁愿利用顺风多绕些远路,并争取在当年风向回转的时候顺风返航。

中国、日本和琉球的商船总是利用一二月自北而南的季风驶向南洋,到了六七月或8月再乘自南而北的季风返航。南印度的商船则利用印度洋4月到8月之间非常可靠的西南季风向东航行。它们可以稍事停留,乘着同一季风返航,但绝大多数商船都选择在风下之地进行贸易,至少等到12月才返航,为的是避免10月份经常发生的气旋,同时也利用东北季风返航。

印度最西部古吉拉特的商船到东南亚路途遥远,航行困难。利用西南季风航行到苏门答腊或马来亚最为理想,但商船要么必须在3月份出航(因为一旦季风转向便无法驶出港口),要么必须等到8月份或9月季风再次转向。古吉拉特人一般出航至少一年,为的是能够等到中国商船在1月或2月来到东南亚市场。

这种航行的季节性就需要东南亚有中转港,商人们可以在那里等候季风转向,或者等待贸易伙伴的到来。尽管商人们携带货物离家远航可能达数年之久,需要在开罗和广州之间换乘商船,但贸易时代的亚洲商船并不进行这样的远程航行。船主迫切希望他们随下一轮季风返航回家。每当这些船员和乘客在东南亚港口停留时,港口就常常熙熙攘攘、摩肩接踵,市场气氛热闹非凡,庆祝活动丰富多彩。

风下之地的主要中转港都坐落在这些季风贸易区的交汇处,包括安达曼海的避风港、暹罗湾、爪哇海,特别是马六甲海峡。在15世纪,苏门答腊北部的巴赛和马六甲成为主要的中转港,它们为马六甲海峡提供的安全保障,使得横穿马来半岛的艰难转运越来越不必要。

葡萄牙人1511年对马六甲的征服以及此后竭力控制马六甲海峡,都迫使商船改道而行。这样在北面,商队被迫横穿马来半岛,在南部则是从苏门答腊西海岸航行到巽他海峡,这种变化造就了一批新的贸易中转站,刺激了一些古老的中转站。马尼拉、望加锡、柬埔寨、占婆以及17世纪阮氏的会安港口位置太靠东方,对印度商船来说有点遥远,但却成为中国、日本、东南亚和欧洲商船的中转站。经过一个半世纪的多元化时期,到了1650年前后,荷属巴达维亚就像1500年的马六甲那样,开始在亚洲各地区之间的贸易中独领风骚了。

“贸易民族”汇聚东南

马来史诗描述主人公杭杜亚从马六甲航海到南印度和华南做生意,绝非凭空杜撰,子虚乌有。葡萄牙人也注意到,在马六甲,每年都有这样的长途航行:“马六甲派船出去,其他国家则派船进来”。16世纪后半期,苏门答腊最北端的亚齐商人驾驶商船,满载胡椒,一直航行到红海。到17世纪中叶,亚齐、阿瑜陀耶(曼谷以北的泰国古都)、爪哇岛的万丹和苏拉威西岛的望加锡,都派遣商船远航马尼拉、日本和南印度。